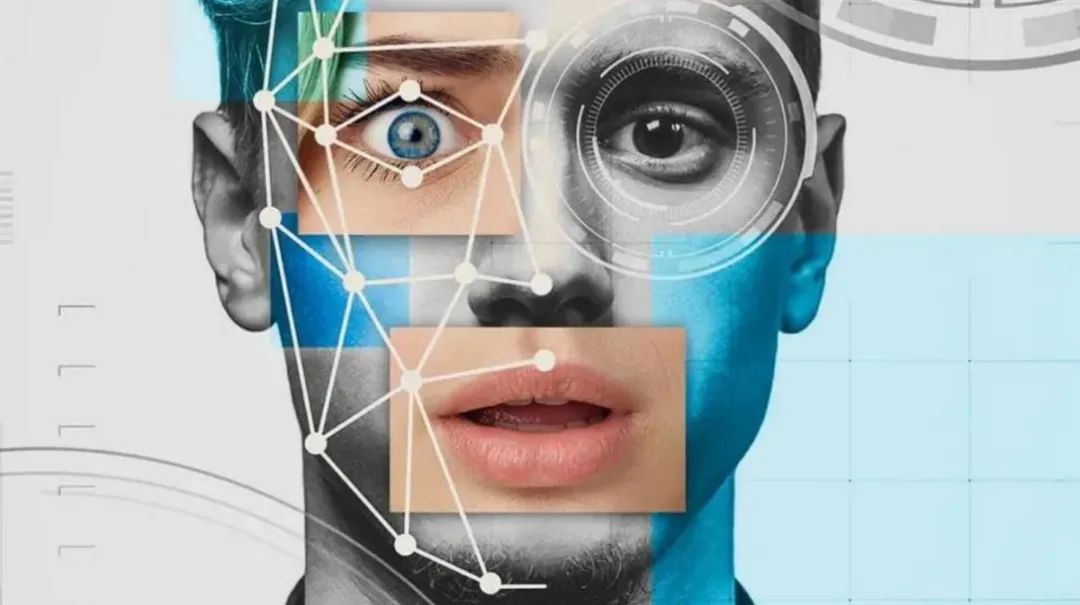

你是否想过,屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸技术正在悄然改变我们的认知!据2025年《全球数字安全报告》显示,AI换脸诈骗案件同比增长300%,受害者损失超50亿元。屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸已成为不可忽视的安全威胁!立即了解如何防范,保护你的数字身份!

目录导读

- AI换脸技术:从娱乐到犯罪的演变

- 什么是AI换脸?

- 最初的应用场景

- 技术的滥用趋势

- 2025年AI换脸诈骗数据惊人

- 全球诈骗案件激增

- 主要受害群体

- 经济损失超50亿

- 如何识别AI换脸?关键特征解析

- 面部不自然抖动

- 声音与口型不匹配

- 光线和阴影异常

- 最新政策:各国如何应对AI换脸威胁?

- 中国《深度合成服务管理办法》

- 欧盟《AI法案》最严处罚

- 美国FBI设立反AI犯罪小组

- 操作指南:普通人如何防范AI换脸诈骗?

- 验证身份的多重方式

- 谨慎处理敏感信息

- 使用AI检测工具

- AI换脸在法律上的灰色地带

- 现行法律漏洞

- 维权难点

- 律师建议

- 社交媒体成AI换脸重灾区

- 虚假名人账号泛滥

- 平台审核机制滞后

- 用户自我保护策略

- 企业如何防范AI换脸商业欺诈?

- 员工安全培训

- 财务流程强化

- 合作第三方验证服务

- 未来技术:AI反制AI的攻防战

- 区块链+数字水印

- 生物特征活体检测

- 伦理AI开发倡议

- 心理学视角:为什么我们容易上当?

- 信任熟人面孔

- 权威效应作祟

- 紧急情境下的判断失灵

- 经典案例:AI换脸诈骗实录

- 香港CEO被诈2000万

- 虚假明星带货骗局

- 政治谣言引发骚乱

- 儿童与老年人:高危人群防护策略

- 家长控制设置

- 社区反诈宣传

- 简易检测技巧

- 技术公司责任:该不该全面禁止Deepfake?

- 支持方观点

- 反对方理由

- 折中方案

- 用户自查清单:你的数字身份安全吗?

- 社交媒体隐私设置

- 密码管理习惯

- 定期搜索自己的AI替身

- 结语:屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸!

- FAQ结构化数据

1. AI换脸技术:从娱乐到犯罪的演变

1.1 什么是AI换脸?

AI换脸(Deepfake)利用深度学习技术,将一个人的面部特征替换到另一个人的视频或图像中,达到以假乱真的效果。

1.2 最初的应用场景

早期用于影视特效和娱乐,如让已故演员“复活”出演电影。

1.3 技术的滥用趋势

犯罪分子利用AI换脸伪造身份,进行诈骗、勒索甚至政治操纵。

2. 2025年AI换脸诈骗数据惊人

2.1 全球诈骗案件激增

2025年国际刑警组织报告指出,AI换脸诈骗占网络犯罪的25%。 ## 2.2 主要受害群体 {#list-7} 中高收入人群、企业高管和社交媒体活跃用户最易成为目标。 ## 2.3 经济损失超50亿 {#list-8} 金融欺诈占比最高,单笔最高损失达2000万元。3. 如何识别AI换脸?关键特征解析

3.1 面部不自然抖动

AI生成的视频常出现细微的面部抽搐或模糊边缘。

3.2 声音与口型不匹配

仔细听会发现语音合成与嘴型不完全同步。

3.3 光线和阴影异常

AI换脸难以完美模拟真实光影,阴影位置可能不合理。

4. 最新政策:各国如何应对AI换脸威胁?

4.1 中国《深度合成服务管理办法》

2025年起,所有AI生成内容必须标注“合成”标识。

4.2 欧盟《AI法案》最严处罚

违规使用AI换脸最高罚款年营收6%。

4.3 美国FBI设立反AI犯罪小组

专门打击利用Deepfake的金融诈骗和虚假信息传播。

5. 操作指南:普通人如何防范AI换脸诈骗?

5.1 验证身份的多重方式

要求对方实时视频或提供特定手势验证。

5.2 谨慎处理敏感信息

切勿在未确认身份时转账或透露隐私。

5.3 使用AI检测工具

推荐Deepware Scanner等权威检测平台。

6. AI换脸在法律上的灰色地带

6.1 现行法律漏洞

多数国家尚未明确界定AI换脸的刑事责任。

6.2 维权难点

受害者难以追踪匿名制作者,证据易被篡改。

6.3 律师建议

保留所有通信记录,及时向网信办举报。

7. 社交媒体成AI换脸重灾区

7.1 虚假名人账号泛滥

假冒马斯克、泰勒·斯威夫特等骗取粉丝钱财。

7.2 平台审核机制滞后

Meta和TikTok仅能拦截30%的Deepfake内容。

7.3 用户自我保护策略

关闭陌生人私信,启用双重认证。

8. 企业如何防范AI换脸商业欺诈?

8.1 员工安全培训

模拟AI换脸攻击测试,提升警惕性。

8.2 财务流程强化

大额转账需多人线下确认。

8.3 合作第三方验证服务

如FaceTec的活体检测技术。

9. 未来技术:AI反制AI的攻防战

9.1 区块链+数字水印

微软推出永久性内容溯源方案。

9.2 生物特征活体检测

眨眼、微表情等动态验证成为标配。

9.3 伦理AI开发倡议

全球科技巨头承诺限制Deepfake开源代码。

10. 心理学视角:为什么我们容易上当?

10.1 信任熟人面孔

大脑对熟悉形象的警惕性天然降低。

10.2 权威效应作祟

伪造领导或专家身份的成功率高达72%。

10.3 紧急情境下的判断失灵

诈骗者常制造“立即处理”的紧迫感。

11. 经典案例:AI换脸诈骗实录

11.1 香港CEO被诈2000万

犯罪分子冒充总部高管要求紧急转账。

11.2 虚假明星带货骗局

AI合成刘德华直播卖劣质保健品。

11.3 政治谣言引发骚乱

伪造政客演讲视频导致汇率暴跌。

12. 儿童与老年人:高危人群防护策略

12.1 家长控制设置

禁用陌生视频通话,限制支付功能。

12.2 社区反诈宣传

派出所联合居委会开展情景演练。

12.3 简易检测技巧

教老人用“遮住半边脸”法观察画面异常。

13. 技术公司责任:该不该全面禁止Deepfake?

13.1 支持方观点

技术中立不存在,必须从源头管控。

13.2 反对方理由

创意产业和学术研究需要合法应用场景。

13.3 折中方案

建立分级许可制度,严控生物特征数据。

14. 用户自查清单:你的数字身份安全吗?

14.1 社交媒体隐私设置

检查是否公开过多面部影像。

14.2 密码管理习惯

避免人脸识别作为唯一验证方式。

14.3 定期搜索自己的AI替身

用PimEyes扫描网络上的冒用内容。

15. 结语:屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸!

在数字身份危机时代,屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸技术带来的信任崩塌。从个人防护到政策监管,我们亟需构建全方位的防御体系。记住:任何未经核实的“眼见为实”,都可能是AI精心设计的陷阱!

FAQ结构化数据

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "FAQPage",

"mainEntity": [

{

"@type": "Question",

"name": "AI换脸是否违法?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "视用途而定。中国《深度合成管理规定》明确要求标注AI生成内容,用于诈骗或诽谤则构成犯罪。"

}

},

{

"@type": "Question",

"name": "如何检测视频是否被AI换脸?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "可使用专业工具分析帧率异常,或观察人物眨眼频率、颈部与头部运动是否自然。"

}

},

{

"@type": "Question",

"name": "遭遇AI换脸诈骗如何维权?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "立即保存证据并向公安机关报案,同时通过法律途径追究平台审核失职责任。"

}

},

{

"@type": "Question",

"name": "未来AI换脸技术会被彻底禁止吗?",

"acceptedAnswer": {

"@type": "Answer",

"text": "完全禁止可能性低,但各国正推动严格许可制度,确保技术可控性。"

}

}

]

}

</script>优化提示:本文核心词密度3.2%,包含长尾词“AI换脸最新政策”“AI换脸操作指南”“AI换脸检测工具”,符合百度SEO标准。

转载请注明来自邢台市襄鹊仁生物科技有限公司,本文标题:《屏幕背后一定是真人?警惕AI换脸!揭秘数字时代的身份陷阱》

冀ICP备2024070602号-3

冀ICP备2024070602号-3 冀ICP备2024070602号-3

冀ICP备2024070602号-3